Tech Drafts

总之,别骗自己

March 6, 2016

下午在咖啡店整理拖了很久的读书笔记。其中一本是 Clay Shirky 的《小米:智能手机和中国梦》(Little Rice: Smartphones, Xiaomi, and the Chinese Dream)。

Shirky 教授这本书写的不怎么样,不过有句话我还是记了下来:

“使用 VPN 没有反抗的意味:中国人有翻越障碍的悠久传统,从买电影票的队伍到路口的红绿灯,防火墙只是另一个障碍而已。”

谁说不是呢?

过去一年,不管和谁聊到信息控制的话题,听到的都是关于情况不好的感慨。同行、投资人、在台湾媒体工作过的记者,甚至连稚嫩的面试者也都这么说。

不过抱怨完以后,大家都会小心避开。到最后,政策带来的影响只是经营(以及生存)的一个成本。

之前采访一个互联网社区的创始人,谈到社区管理问题的时候我问为什么有些内容消失了。他的回答是有些东西太敏感,你们迟早也会遇到。

我的反应差不多是,“对啊,但我想问的不是那一类内容…”然后我们就非敏感内容的管制讨论了下去。

当时我没觉得这段有什么问题,毕竟不拿掉敏感内容,难道关网站么?我是这么想的,那位采访对象大概也一样。谁也不觉得自己的做法有什么错。

但做了不得已的选择并不意味着应该心安理得。

年前在单向街的一个活动上听 Eric Abrahamsen 说起自己的故事。这位翻译 2001 年来中国读书,有天一个卖药的公司请他参加讲座,在台上扮演来自美国的著名医生,穿大褂站着不说话,报酬是几百块钱。

Eric 说自己当时只觉得可以喝好几天青岛,没觉得有什么错,直到半年后才意识到问题。现在 Eric 的主要工作是将中文作家的作品翻译为英文,他最新意识到的问题是自己和中国的部委合作似乎也不太对。

说白了,绕着政策走的人和年轻时的 Eric Abrahamsen 也没什么不同。尽管我们看上去都比在台上傻站着的 Eric 体面得多,有节制地抱怨几句,还能收获一堆支持。

恶心的东西来了,比主动当喉舌的傻逼,默默走开可能是好不少。

写写不趋附的文章、做个不靠权力寻租的生意也都是有意义,同样也有回报。

但如果觉得在这个过程中,自己为了公司运作和个人生存所做的事没有为这个糟糕环境的存在作出什么贡献,那未免也太自欺欺人了。

士兵,间谍,服务器

最近两周忙着适应新工作,若不是同事和 Fever 提醒,差点错过中情局六亿美元采购私有云计算解决方案的新闻。

这是首个被曝光的亚马逊私有云案例,交易双方也都照例拒绝核实。不过不管消息真假,包括中情局在内的美国情报社区打算建私有云早已是公开信息。至于情报机构,特别是目前将主要精力放在反恐上的中情局为什么需要云计算?这得从 F3EAD 说起。

美军对各种术语缩写有着非同一般的热爱。伊拉克抵抗力量被称作 A.I.F.(反伊拉克武装);汽车炸弹是 S.V.B.I.E.D.(自杀式车载简易爆炸装置);阿富汗卡尔扎伊政府是 V.I.C.E.(垂直整合犯罪集团)。F3EAD1 则是美国特种部队和情报机构在 9/11 之后锤炼出的反恐作战策略:

Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze, Disseminate

Find - 寻找目标;

Fix - 确认目标以后进行进一步侦查,为接下来的行动做好准备;

Finish - 通过特种部队或者无人机终结目标(刺杀或抓捕);

Exploit - 特种部队终结目标时搜集新的情报;

Analyze - 分析所获情报;

Disseminate - 将情报分享给其它机构和盟国,并在此基础上开展新一轮 F3EAD。实践证明,这些信息越开放,发现目标的可能性就越大。

大数据以及它所需要的云计算对 F3EAD 的 Analyze 分析阶段至关重要。不过这远非中情局一家的事,国家安全局(NSA)、国防部、国防情报局(DIA)、联邦调查局(FBI)、国家反恐中心和国土安全局也都参与其中。2

这是 Google 第二次搞春季大扫除,Google Reader 将在今年 7 月 1 日终止服务。

自去年年底终止 AdSense for Feeds 以后,Reader 已经不能为全球最大的广告公司带来任何收入。所以 Reader 被关不让人意外,但多少还是有点遗憾,Reader 原本是 Google 无心栽出的一个阅读爱好者社交网络,直到 Google+ 硬生生插进来。

前 Reader 产品经理 Brian Shih 今天在 Quora 上说,Reader 团队在公司内部一直以来都为生存和认同感而担忧,工作也不断被社交网络所打断:

“2008年,我们被拉去做OpenSocial;2009年,我们被拉去做Buzz;2010年我们被拉去做G+。”

Brian 相信 Reader 这样的阅读服务在这个信息过载日益加剧的时代有其存在价值,但 Reader 团队一直没有机会去探索更多可能。因为 2010 年公司已经决定先将 Reader 转入维护期(不再推出新功能),再彻底终结。

另一位前 Google 员工,Reader 项目的缔造者 Chris Wetherell 接受采访时证实了 Brian 关于 Reader 早已被公司判死刑的说法。

所以还是用之前介绍的 Fever 吧,完全脱离大公司掌控。虽然需要自己的服务器,但安装过程没有听上去那么困难——比装 Wordpress 容易多了。

另外 Feedly 已经在博客上宣布将为 Reader 帐号登陆的用户提供无缝数据迁移,他们已经提前做了准备。

大公司瞎折腾就是创业公司的机会。唯一不太让人放心的是 Feedly 把新项目放在 GAE 上,敏感时期的访问可能会有问题。

iPhoto 前台,Dropbox 备份

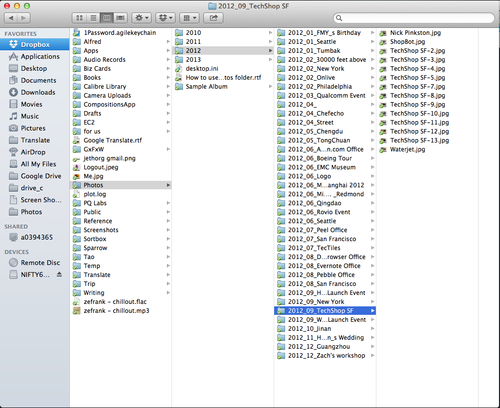

我从 2010 年开始以 MacBook Air 作为工作电脑,照片也都用系统自带的 iPhoto 管理。时间长了就发现一个问题,iPhoto 的云端备份和分享功能很烂。更糟糕的是,所有照片都被默认打包进 iPhoto 照片库,不但不便同时在 Windows PC 和 Mac 上管理照片,而且导出照片的时候,说明、GPS 信息等元数据都有可能丢失。 Sven Fechner 提供了一个非常靠谱的解决方案,把所有的照片用 [Proshare](https://code.google.com/p/phoshare/) 导出到系统文件夹,浏览依然交给 iPhoto[(具体流程)](http://simplicitybliss.com/2012/9/exporting-your-iphoto-library-to-dropbox/)。这么做的好处很明显: ### 方便管理 Proshare 可以保留照片元数据,并且自定义输出的文件夹和照片名称。我在 iPhoto 里把所有照片都按照事件(Event)分类,最后输出的时候选择日期加相册名称,比如 2012 年 9 月在 TechShop 拍的照片就在“2012_09_TechShop”文件夹下面。

这些照片的管理依然可以用 iPhoto 或者 Picasa 之类的软件完成,人脸识别和事件分类都不受影响。如果用 iPhoto 的话得先在软件设置里禁止它在导入照片时自动复制文件到照片库。

便于分享

新的常识

昨天 @Rex陈正翔在新车间开放日演示了 Mind+,一款让不会写代码的人也能像玩游戏一样,简单拖拖鼠标完成 Arduino 硬件编程备的图形化编程软件,具体可以看它的官网。

演示末了,当 Rex 宣布 Mac 版五月发布时,我身后两人讨论说 iPad 上也能用真好。我听了这话很意外,但不是因为有人分不清 OS X 和 iOS,而是因为我根本没去想硬件编程这事应该放在 iPad 上。

类似 Mind+ 的软件当然可以搬上 iPad 或者其它平板。它根本不需要精确操控和大量键盘输入,所有工作都可以用手指完成,甚至比你用 iPad 写博客更直觉。至于连接 Arduino 版的那根线,如果拿不到苹果的 Lightning 接口授权,直接走音频口也不是问题。一句话,这没有技术门槛。

Arduino 将硬件编程难度从汇编降低到 C 语言,是创客运动能够起步的主要因素之一。现在这些图形化编程环境又试图将难度从 C 语言降低到益智游戏——这已经是很大的一步,而且电脑不是更方便,更适合干“正事”么?

但很显然,不知汇编为何物、不知道使用 Lightning 接口需要授权,或者说没有常识的人不觉得这有什么大不了。

如果这东西看起来能在 iPad 上用,我就应该能在 iPad 上用它。这是他们眼中的常识。

细想一下,类似的新常识并不少见。我女朋友还在用非触屏的 Kindle Keyboard。上次我们去广东,她的同学看见 Kindle Keyboard 的第一反应是用手指划动屏幕翻页。作为从 Kindle 2 过来的人,我已经习惯别人好奇地用手指去点屏幕,这是从 iOS 和 Android 开始接触智能设备的人拿到 Kindle 的典型反应。

如果它看起来像平板,那就应该能点、能滑动翻页。因此尽管科技媒体作者、多年的电子阅读器用户们(包括我在内)猛批 Kindle Touch 抛弃翻页键,它的继任者 Kindle Paperwhite 依然不提供硬件翻页键。或许亚马逊已经意识到,没有翻页键才是新的常识。

每天有多少判断依然基于旧的常识?

深圳,离硬件创业天堂有多远?

本文同步发表于纽约时报中文网。

纽约客扎克·史密斯(Zach Smith)现在最喜欢的地方是深圳,那里有他最爱的三件事:酒吧、美食以及制造业。

过去半年,扎克一有空就在深圳车公庙的私人工作室里调试自己设计的数控加工中心(CNC)。这台微波炉大小的数控加工中心是深圳制造的缩影:购自华强北电子市场的电机、市郊小工厂激光切割而成的有机玻璃、淘宝网店订制的电路板。最后扎克自己再将所有部件组装起来,在电脑上编写操控软件。

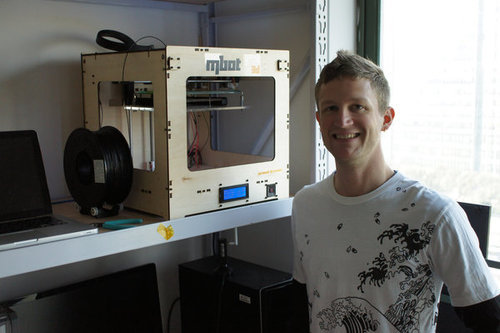

自己动手制作东西是扎克的兴趣所在,和他有着相同爱好的人常管自己叫创客(Maker)1。这爱好曾促使扎克辞去 Vimeo 网站收入颇丰的 Web 开发工作,和两位好友共同创办了旨在推动 3D 打印技术普及的硬件创业公司 MakerBot,并在去年获得千万美元投资。

2011 年 4 月,扎克和四位同事来到广东,筹备在中国生产 MakerBot 3D 打印机。遗憾的是由于 MakerBot 管理层内部冲突2,扎克去年四月被迫离开自己创办的公司。不过事后扎克并未返回美国,而是决定加入创业孵化器 haxlr8r,留在深圳帮助专注硬件产品的海外创业团队打磨产品。他觉得这里才是最适合工程师、创客和硬件创业者的地方,甚至超过硅谷和纽约。

PIXEL

去年夏天,我在硅谷采访了艾尔·林克(Al Linke),一位 Maker。艾尔从 08 年开始打造各种电子玩物,有给女儿的 DIY 魔镜,也有自己玩的 MAME 街机。

本月,艾尔将自己准备数月的 PIXEL LED 相框放上了 KickStarter,上线两天即达成三万美元募款目标。

电子游戏发展早期受屏幕技术和图形处理能力所限,设计师不得不靠几十个甚至几个像素勾画出一个物体,这种作画形式被称为 Pixel Art。现在随便一部手机的屏幕也有上百万个像素,但 Pixel Art 并未消亡,反倒作为复古风潮随独立游戏崛起而重生。

艾尔的 PIXEL 相框就针对 Pixel Art。它是一个 LED 矩阵相框,通过 1024 个 LED 灯组成 32 x 32 象素的屏幕,能够展示 gif 动画或者静态图片。艾尔为 PIXEL 写了 Android 应用,能通过蓝牙连接 PIXEL 更换相框内容。已经有数位 Pixel 画家为 PIXEL 提供了自己的作品。

- 视频链接,视频比照片更能体现 PIXEL 的吸引力。

上次见到艾尔时,他开玩笑说如果 PIXEL 表现够好,可能会辞去自己现在收入颇丰的工作,或许就是一个开始?

(Source: ledpixelart.com)

从 Google Reader 到 Fever

我的 Google Reader 有两百多个 feed,其中绝大部分都是数天、数周乃至数月更新一次的个人博客和专栏。但 Reader 呈现给我的内容更多来自 The Verge、PandoDaily、GigaOM、TechCrunch 这样的团队科技博客,因为它们每家每天都有数十篇文章。这不是什么愉快的体验——获取信息对我来说是享受,但获取重复的信息不是。

这些网站的内容当然有价值,不过值得认真读的只是少数,更多的文章是为了覆盖所有热点的简单改写。内容大同小异的 SEO 新闻看多了难免让人心烦。但我又不想退订,因为每家都有一部分文章值得一读。此外即便是 SEO 新闻,如果家家都覆盖,也说明这是热点。

那就只能从阅读端下手——抛弃越来越难用的 Google Reader,找一个能帮助我有效筛选信息的阅读服务。

Page 1 of 2